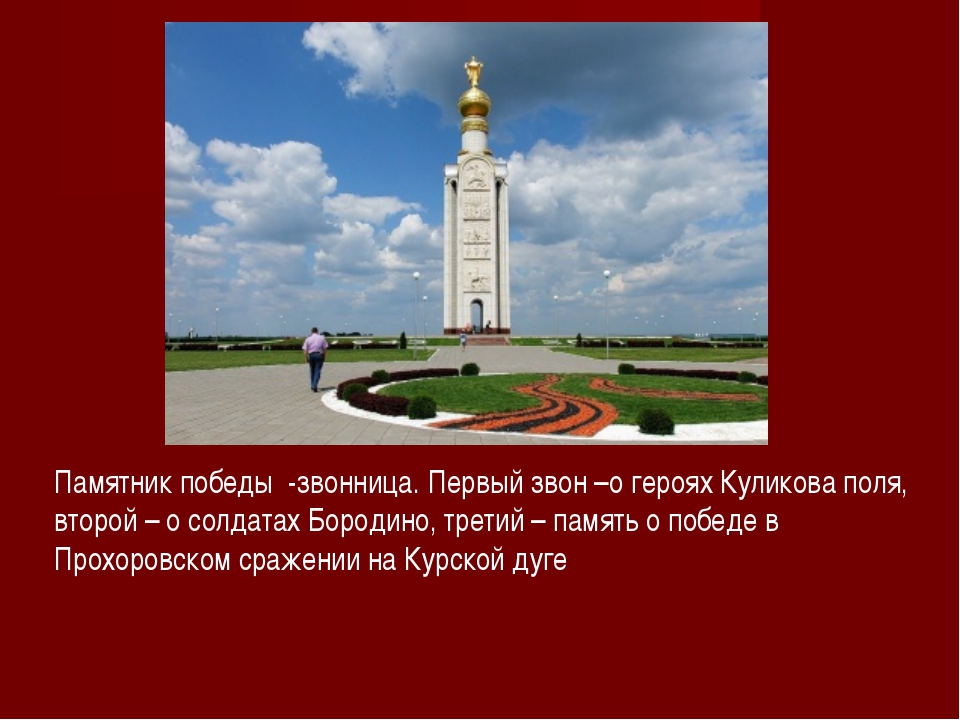

Памятник Победы «Звонница»

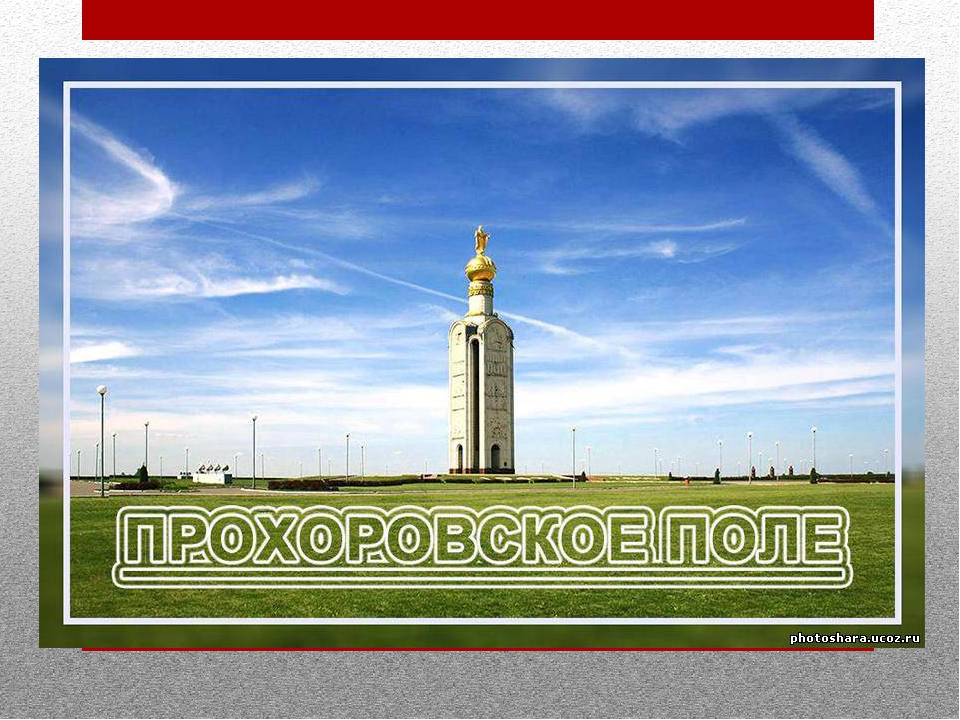

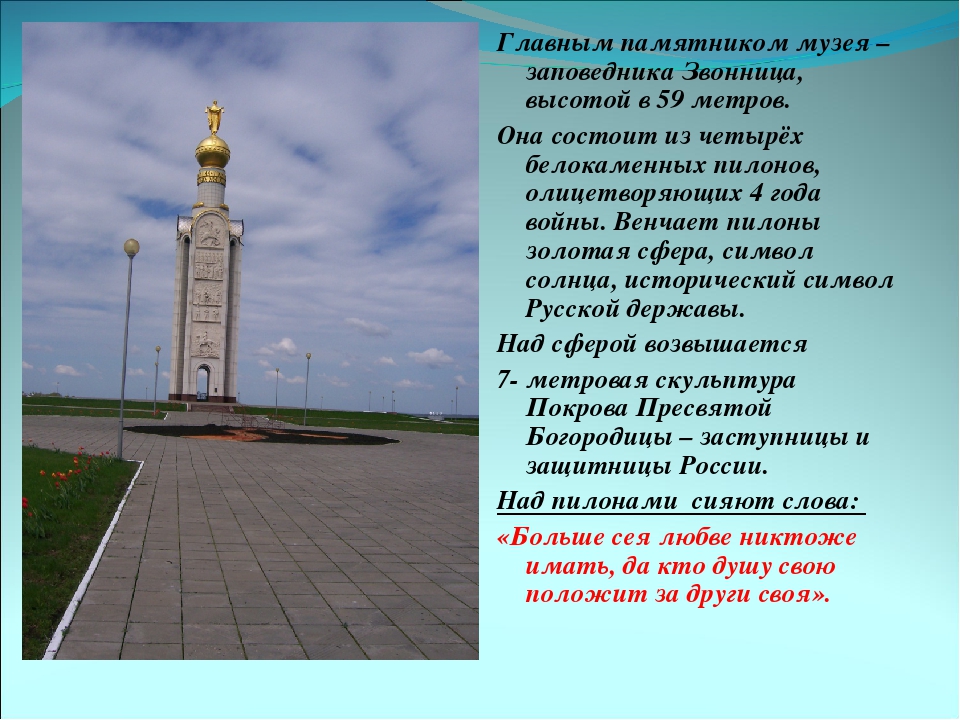

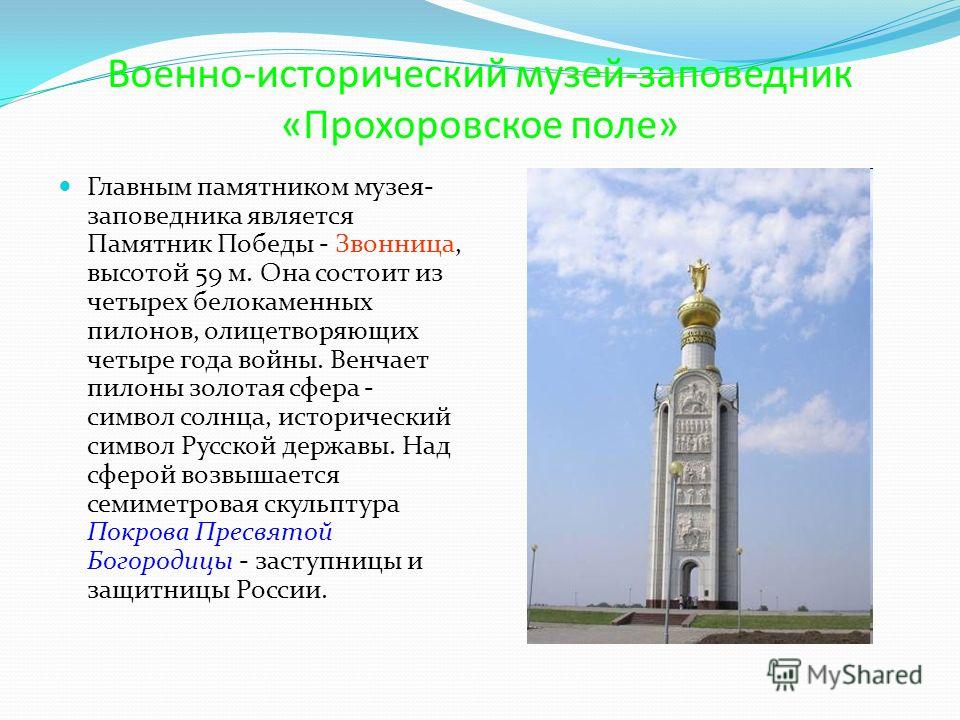

Главным памятником музея-заповедника является Памятник Победы – Звонница, высотой 59 метров. Она состоит из четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны.

Начало строительства монумента заложило основу мемориализации Третьего ратного поля России. Создан он был авторским коллективом в составе: скульптор В.М. Клыков, архитектор Р.И. Симерджиев, конструктор Г.К. Силохин.

Венчает пилоны золотая сфера — символ солнца, исторический символ Русской державы.

Над сферой возвышается семиметровая скульптура Покрова Пресвятой Богородицы — заступницы и защитницы России. Над пилонами в круглой части из белого мрамора золотом сияют слова из Священного Писания: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». У основания мраморного барабана расположен золоченный лавровый венок — символ немеркнущей славы всех павших за свое Отечество на этом поле.

Внутри Звонницы, под куполом, подвешен колокол весом 3,5 тонны.

Четыре пилона Звонницы включают 24 горельефа с многочисленными композициями, насчитывающими до 130 образов. Выбрав клеймовое решение темы, автор передает каждым клеймом конкретный символ, выражая определенный духовный пласт.

Первый пилон «Начало войны» обращен на запад, откуда к нам пришла беда. Здесь несколько рядов образов, тематически продолжающих общую тему: защита Отечества от врагов, «Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших», «Святые воины», «Поединок», где солдат-пехотинец поверг в рукопашном бою вражеского захватчика. Далее — ряд «Герои фронта и тыла», представленные скульптурами: «Связист», «Пехотинец», «Сапер».

Ниже горельеф «Атака». На переднем плане горельефа изображен командир, поднимающий солдат в атаку. Воодушевленные его порывом, они слились в одно целое за его спиной, сметая на пути врага. Их поддерживает артиллерия, танки, авиация. Ряд «Герои фронта и тыла» представлен скульптурами «Санитарка», «Рабочий», «Железнодорожник». Девушка-санитарка держит в руках бинт, готовый к перевязке раненого; рабочий-подросток стоит на ящике около металлообрабатывающего станка; железнодорожник в рабочей форме держит в правой руке сигнальные флажки, в левой — железнодорожный молоток. Горельеф «Объявление войны в городе»: на переднем плане мужчины и женщины разных возрастов слушают обращение по радио.

Восточный пилон венчает горельеф «Святая Троица» по иконе Андрея Рублева. Ниже идет ряд «Святые великомученики», еще ниже «Святые воины»: скульптуры преподобного великомученика Осляби, святого мученика князя Бориса, святого благоверного князя Дмитрия Донского, святого благоверного князя Александра Невского. Горельеф «Возвращение» изображает сцену возвращения жителей домой после изгнания оккупантов с нашей земли, начало обустройства жизни на развалинах домов. Ряд «Герои фронта и тыла» представлен скульптурами «Крестьянка», «Партизан», «Сталевар».

Южный победный пилон начинается сверху с образа Георгия Победоносца. Святой Георгий изображен юношей-воином на коне, поражающим змий. В ряду «Святые великомученики» мы находим и нашего земляка Святителя Иоасафа Белгородского. Ниже идут ряды «Благословение» — проводы воинов на фронт и «Герои фронта и тыла» — скульптуры «Летчик», «Артиллерист», «Танкист».

Завершается горельеф композицией «Победа»: на переднем плане маршал Г. К.Жуков на коне во время Парада Победы на Красной площади. В руке у него цветущая яблоневая ветвь – символ мира. Под копыта коня военачальника солдаты-победители бросают штандарты поверженного врага. На заднем плане горельефа ликующая Москва, утопающая в огнях праздничного салюта.

К.Жуков на коне во время Парада Победы на Красной площади. В руке у него цветущая яблоневая ветвь – символ мира. Под копыта коня военачальника солдаты-победители бросают штандарты поверженного врага. На заднем плане горельефа ликующая Москва, утопающая в огнях праздничного салюта.

В Памятнике Победы философски соединились две главные темы творчества В.Клыкова: героико-патриотическая и историко-православная. Органичный синтез двух тем, их связь с русскими художественными традициями ставят Памятник в ряд важнейших символов возрождения русской культуры и национального самосознания народа, делают его знаком спасения нации.

Продолжая и раскрывая тему ратных полей России, неподалеку от памятника Победы установлены бюсты трем великим полководцам Д.И. Донскому – избавителю Руси от монголо-татар, М.И. Кутузову – главнокомандующему Отечественной войны 1812 года, Г.К. Жукову – легендарному полководцу Великой Отечественной войны. Бюсты были установлены в 2008 году в честь 65-летия Прохоровского танкового сражения, они объединены в одну композицию, символизирующую преемственность Российской боевой доблести.

На территории Звонницы установлен памятник и самому Вячеславу Михайловичу Клыкову. Впервые в нашей истории памятник скульптору установлен у его творения. Его открытие состоялось 12 июля 2007 года. За свою творческую жизнь Вячеслав Михайлович создал сотни произведений: памятники, монументально-декоративные работы, портреты. Этот памятник дань памяти и уважения от его соратника белгородского скульптора Анатолия Александровича Шишкова. Идея установки памятника принадлежит Савченко Е.С.

Памятник В.М. Клыкову

Памятник советским танкистам и артиллеристам на высоте 252,2

Самым первым памятником, установленном на поле танкового сражения более четверти столетия назад, стал танк Т-34\85.

Танк Т-34\85

57 миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2

В начале 70-х годов прошлого столетия наша страна отпраздновала 25-летие Победы в Вешкой Отечественной войне.

Принимала гостей и Прохоровка. В феврале 1971 года в поселке пребывал бывший командующий 5-й гвардейской танковой армии главный маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров. Он провел много интересных встреч в школах, трудовых коллективах, побывал и на Танковом поле, где 12 июля 1943-го командовал главной ударной силой советских войск 3-й гвардейской танковой армии, насчитывающей более 900 боевых машин. Тогда и возникла идея увековечить память о героях навеки оставшихся в этой земле.

Сражение пол Прохоровкой в июле 1943-го длилось более недели, и победа в нем ковалась усилиями всех родов войск. Исключительное мужество и героизм проявили артиллеристы, всю тяжесть танковых атак испытали на себе пехотинцы. Но 12 июля, в кульминационный день боев, основной удар приняли на себя танкисты.

Их стойкость и самопожертвование во многом решили исход сражения. Потому и первым памятником, увековечившим подвиг героев, стала боевая машина.

Потому и первым памятником, увековечившим подвиг героев, стала боевая машина.

В марте 1973 года танк стал на вечную стоянку в 5 километрах северо-западнее поселка.

Бронетехника и артвооружение у Памятника Победы — Звонница

На территории музея-заповедника «Прохоровское поле», неподалёку от памятника Победы — звонница, расположена экспозиционная площадка, на которой представлены образцы танков и артиллерийского вооружения, периода Великой Отечественной войны.

Здесь выставлены 5 единиц танка Т-34-85. Это машина, которая была грозным противником для врага, создана в результате модернизации легендарного танка Т-34-76. Помимо этого здесь же экспонируются советские тяжёлые танки ИС-2 и ИС-3, оказавшие серьёзную помощь нашей армии в борьбе с вермахтом на завершающем этапе войны.

Из артиллерийского вооружения на площадке выставлены самоходные артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152, которые были достаточно мобильными средствами огневой поддержки стрелковых дивизий и механизированных подразделений и предназначались для борьбы с бронетехникой противника.

С этой этой же целью использовалась в годы войны и тяжёлая артиллерия. Поэтому не случайно на экспозиционной площадке представлены образцы 152-мм гаубицы-пушки и 152-мм гаубицы образца 1943 г. (Д-1). Эти артиллерийские системы повышенной дальности и точности стрельбы уничтожали особо прочные сооружения противника, удалённые от линии фронта. Такие орудия называли «главной стальной метлой» Красной Армии в наступательных операциях.

Внимание экскурсантов привлекает машина реактивной артиллерии БМ-13, известная под названием «Катюша», которая была принята на вооружение Красной Армии в августе 1941 года. Огневой налёт этой машины для противника был подобен урагану.

В годы Великой Отечественной войны 37-мм зенитная пушка образца 1939 года являлась основным зенитным орудием Красной Армии для защиты наземных войск от атак низколетящих самолётов противника. Зенитные автоматы также использовались в боях с вражеской бронированной техникой. Образец указанного орудия представлен на экспозиционной площадке.

Для уничтожения живой силы противника и разрушения его укреплений на небольшой дальности стрельбы предназначались дивизионные миномёты. Два таких миномёта установлены в ряду других артиллерийских орудий на территории музея-заповедника «Прохоровское поле». В советской армии миномётами этого типа в 1943 году оснащались тяжёлые миномётные бригады. В каждой бригаде имелось три дивизиона, вооружённых 12 миномётами каждый. Эти подразделения успешно использовались в наступательных операциях Красной Армии до самого конца войны.

Теперь военная техника на Прохоровском поле используется только в мирных целях и интерес к ее изучению не угасает ни у детей, ни у взрослых.

Возле Памятника Победы — Звонница на Прохоровском поле на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» проходит ежегодный фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов — «Небосвод Белогорья». Фестиваль создан Федерацией воздухоплавания Белогорья и впервые состоялся с 16 по 19 августа 2013 года.

В рамках фестиваля проводятся групповые прыжки с парашютом, показательные полеты лёгкой и сверхлёгкой авиации, пилотаж планёров, парады, массовые взлёты и ночное свечение тепловых аэростатов, выступление фолк-групп, военного оркестра и военно-спортивных клубов, проекционное шоу.

Праздники и фестивали на территории памятника Победы — Звонница

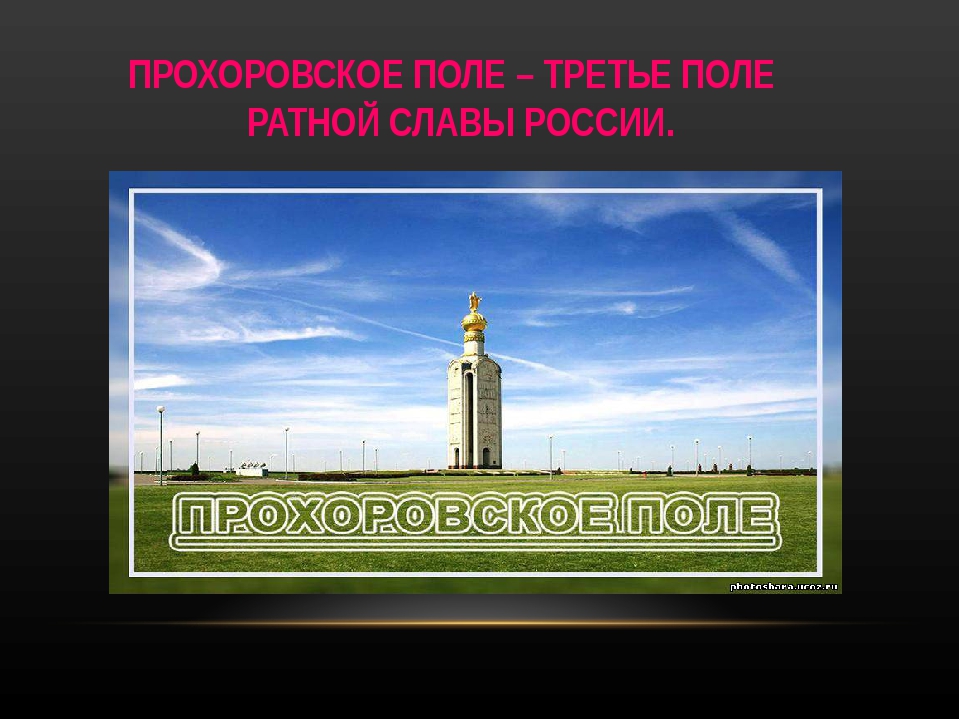

Прохоровское поле

В 2018 году Россия отмечает 75-летие победы в Курской битве. Этот выпуск передачи мы хотим посвятить памяти о великом Прохоровском сражении.

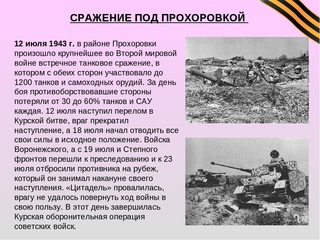

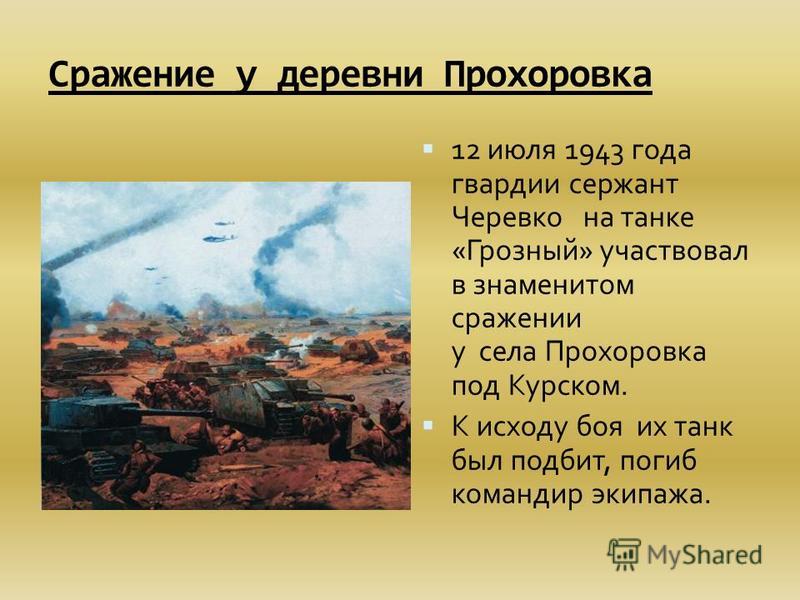

12 июля — памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне встречное танковое сражение между советской и германской армиями. Командование советскими танковыми соединениями осуществлял генерал-лейтенант Павел Алексеевич Ротмистров, а немецкими — Пауль Хауссер. Немецкое наступление закончилось неудачей, и больше таких масштабных атак немцы под Курском не предпринимали.

Командование советскими танковыми соединениями осуществлял генерал-лейтенант Павел Алексеевич Ротмистров, а немецкими — Пауль Хауссер. Немецкое наступление закончилось неудачей, и больше таких масштабных атак немцы под Курском не предпринимали.

Программу торжественных мероприятий, посвященных годовщине победы в битве на Курской дуге обсуждали на заседании в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Оргкомитет, который занимается подготовкой к торжествам возглавил министр культуры России — Владимир Мединский. Памятные мероприятия будут проводиться в течение всего года в Прохоровке, Белгороде, Курске, Орле и Москве. Министр особенно подчеркнул значение Прохоровского сражения в ходе битвы на Курской дуге.

Владимир Мединский, министр культуры России: Где-то недавно прочитал, что только два танка «Тигр» было под Прохоровкой во время сражения подбито… Прохоровка, собственно, стала синонимом Курской битвы. Масштабное танковое сражение стоит в одном ряду с важнейшими национальными символами Великой Отечественной войны.

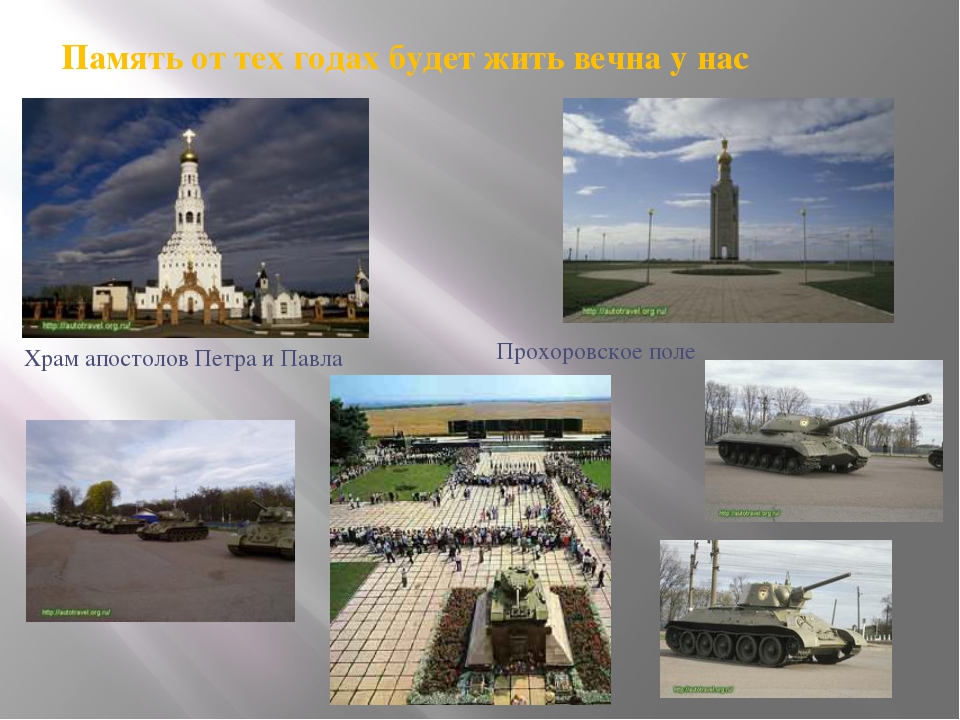

Radio Blago: В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой Отечественной Войне в Прохоровке был открыт Храм Святых Апостолов Петра и Павла (день празднования этих святых приходится на 12 июля, день сражения). На мраморных плитах его стен высечены имена 7 тысяч погибших здесь воинов. О событиях на Прохоровском поле, из воспоминаний очевидцев в нашей студии рассказывает Игумения Ксения (Зайцева), настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря.

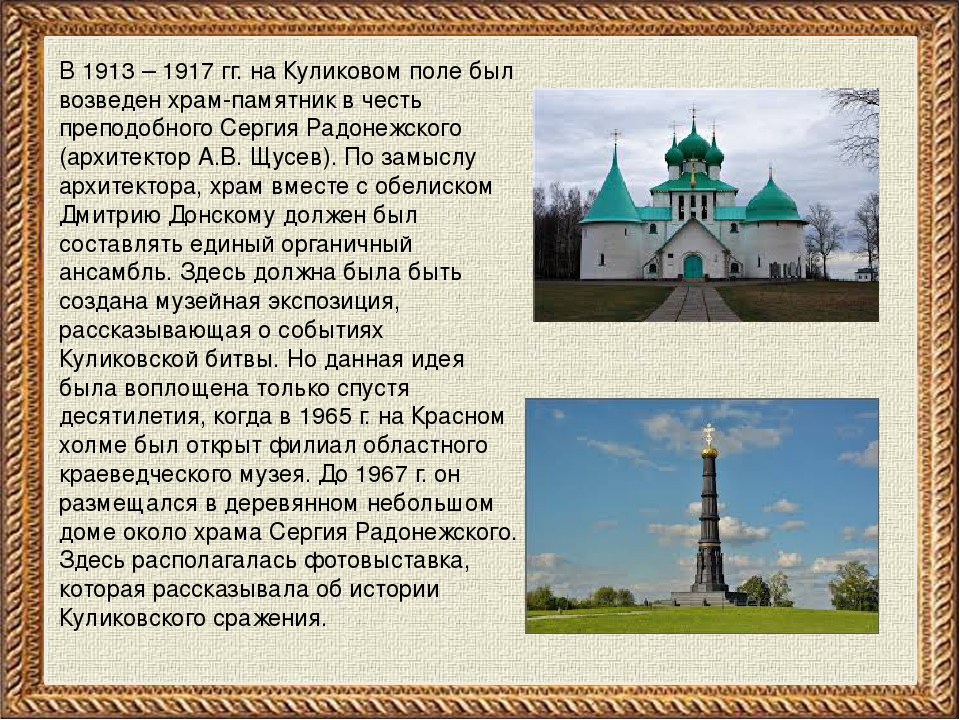

Игумения Ксения, настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря: Три великих ратных поля есть в России: Куликово на Дону, Бородинское под Москвой и Прохоровское в Белгородской области под Курском. Духовно соединенные в одно великое пространство, они являются неразрывно целой святыней России и подлинными чудесами той местности, где находятся.

На Прохоровском поле 12 июля 1943 года шла величайшая по своему размаху битва, произошло невиданное в истории войн встречное танковое сражение. На небольшом участке местности одновременно с обеих сторон участвовало свыше 1200 танков и самоходных орудий, значительное количество артиллерии, крупные силы авиации.

На небольшом участке местности одновременно с обеих сторон участвовало свыше 1200 танков и самоходных орудий, значительное количество артиллерии, крупные силы авиации.

То, что происходило здесь, очевидцы сравнивали с адом: небо померкло от тысяч самолетов, поле стало черным от танков. Грохот артиллерийской канонады, взрывы авиационных бомб сотрясали землю. Бронебойные снаряды прошивали броню танков, при этом взрывались находящиеся внутри машин боеприпасы. Горела не только техника, но и весь верхний слой почвы полыхал алым пламенем, превращаясь в обугленные комья. Бросая горящие машины, танкисты сражались врукопашную. Битва длилась до позднего вечера.

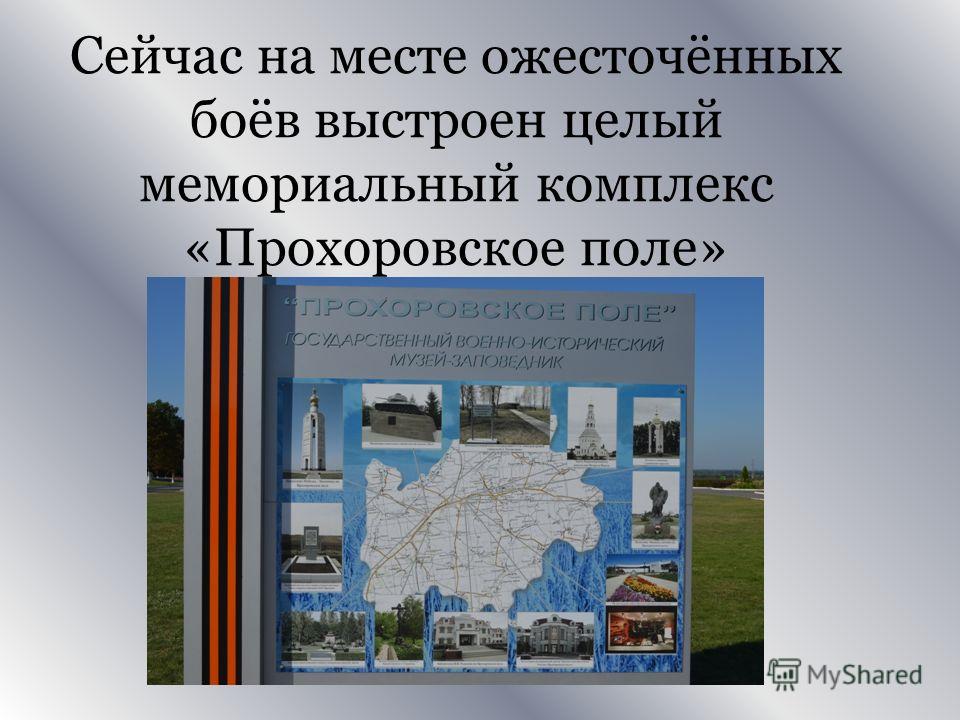

Сейчас эти места Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 1995 года объявлены заповедными, создан государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», включающий в себя и Памятник Победы — звонницу.

Музей-заповедник расположен в двух километрах от западной окраины поселка Прохоровка. Там проходил передний край обороны наших войск летом 1943 года. В канун дня Победы состоялось торжественное открытие звонницы, на которой была установлена доска: «Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Сооружен к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Там проходил передний край обороны наших войск летом 1943 года. В канун дня Победы состоялось торжественное открытие звонницы, на которой была установлена доска: «Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Сооружен к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Белокаменная четырехгранная звонница взметнулась ввысь на пятьдесят два метра над полем славы. Ее венчает величественная золоченая фигура Божией Матери (высота скульптуры 7 м.), простирающей над Россией Свой омофор. Богородица освящает Своим покровом третье ратное поле России, укрывая и всех нас от бед и напастей.

В верхней части круглого беломраморного барабана, поддерживающего сферу, золотом сияют укрепленные на медной пластине в старославянском стиле слова из Священного писания: «Болши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою положит за други своя» — «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна. 15, 13).

Через каждые 20 минут бьет колокол, три раза в час, что символизирует три поля ратной отечественной славы. Первый звон — о героях Куликовского поля, избавителях Руси от монголо-татар. Второй — о солдатах Бородино, верных сынах России. Третий — память о победе в Прохоровском сражении, о всех павших в борьбе с фашизмом. Колокол массой 3,5 тонны расположен под куполом звонницы, образованным устремленными ввысь вертикальными стелами и барабаном.

Первый звон — о героях Куликовского поля, избавителях Руси от монголо-татар. Второй — о солдатах Бородино, верных сынах России. Третий — память о победе в Прохоровском сражении, о всех павших в борьбе с фашизмом. Колокол массой 3,5 тонны расположен под куполом звонницы, образованным устремленными ввысь вертикальными стелами и барабаном.

Монумент отражает начало сражения, перелом, победу. Как белые свитки текут пилоны монумента, разделенные по граням сквозными, поднимающимися на всю высоту проемами. В нижней части каждого пилона располагаются дополнительные проемы в виде округлых «триумфальных» арок, поднятых на одну пятую его высоты, сориентированных по сторонам горизонта. Благодаря такому композиционному решению памятник приобретает воздушность, изящество; его створки-проемы — словно открытые на все стороны света двери.

Четыре пилона звонницы, олицетворяющие четыре года войны, включают 24 горельефа (по шесть на каждом пилоне) с многофигурными композициями, насчитывающими до 130 образов. Четыре верхних горельефа каждого пилона венчают арочные полукружия. Их тематика отражает православное миропонимание русского народа.

Четыре верхних горельефа каждого пилона венчают арочные полукружия. Их тематика отражает православное миропонимание русского народа.

Западный пилон посвящен началу войны. Без объявления войны 22 июня 1941 года — в день церковного праздника Собор всех святых, в земле Российской просиявших — враг вторгся на территорию нашей Родины. Гитлер, поправ общечеловеческие и христианские законы, начал войну в православный праздник, и все святые встали на защиту земли Русской. На пилоне «Начало войны» в торжественных одеяниях автор изобразил святых покровителей земли Русской: апостолы Петр и Павел, равноапостольный князь Владимир, креститель Руси, благоверные князья Борис и Глеб. Над ними — распятый Спаситель.

На северном пилоне, обращенном в сторону Курской области, изображение Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение» — святыни, чтимой всей Русской Православной Церковью и являющейся заступницей Руси еще со времен монголо-татарского нашествия.

Восточный пилон венчает горельеф «Святая Троица» по иконе Андрея Рублева.

Южный «Победный» пилон венчает горельеф святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий изображен юношей воином на коне, поражающим дракона. Издревле этот святой считался покровителем русского воинства.

Через все пилоны проходит скульптурный горельеф «Святые великомученики». Здесь изображения наших подвижников: святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, создателей славянской письменности, святителей Петра Московского, Иоасафа Белгородского, Тихона Задонского, благоверного князя Даниила Московского, преподобных Феодосия Печерского, Алипия, иконописца Печерского, Сергия Радонежского, игумена земли Русской, Кирилла Белозерского, Корнилия Псковско-Печерского, Иова Почаевского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, блаженной Ксении Петербургской.

Еще ниже ряд «Святые воины» — Архангел Михаил, Архангел Гавриил, мученики Пантелеймон, Димитрий Солунский, Феодор Стратилат, Иоанн, князья Александр Невский, Довмонт Псковский, Димитрий Донской, иноки-схимники Ослябя и Пересвет и другие воины, сражавшиеся с оружием в руках за православную веру и великую Русь.

Пятый опоясывающий ряд горельефов всех четырех пилонов объединяет общая тема «Герои фронта и тыла». Двенадцать профессий изобразил автор в скульптурах.

Четвертый сверху и последний шестой ряды являют собой тематические клейма, по одному в ряду на каждом пилоне.

Нижний горельеф отражает тему нашествия. Первая жертва — убитый русский солдат; старая крестьянка оплакивает свой дом, объятый огнем; женщины и дети, да лицах которых застыли страх, ужас и ненависть к захватчикам.

Горельеф «Благословение». Солдаты уходят на фронт. Их провожают родные и близкие. Остаются в родной деревне старики да женщины с детьми. На ратный подвиг воинов благословляет священник. На фронт идут пехотные и танковые колонны. На башне одного из танков надпись: «Дмитрий Донской». Уходит войско за горизонт, оставляя опустевшие, притихшие села.

На горельефе «Поединок» на переднем плане изображен рукопашный бой, где солдат пехотинец повергает вражеского захватчика, как это было 12 июля 1943 года на Прохоровском поле. На заднем плане сошлись в смертельном поединке объятые пламенем танки.

На заднем плане сошлись в смертельном поединке объятые пламенем танки.

На горельефе «Победа» маршал Г.К. Жуков в парадном одеянии на коне во время Парада Победы. Под копыта коня брошены штандарты поверженного врага. В руке у маршала цветущая ветвь яблони — символ мира. На заднем плане горельефа ликующая Москва. Огни праздничного салюта рассыпаются над городом-героем.

Много лет прошло после войны, но люди, живущие в этих местах, до сих пор рассказывают удивительные истории. Старожилы села уверяли, что во время сражения видели в небе образ Божией Матери. Много лет спустя, видение, о котором рассказывали старики, появлялось вновь на Курской дуге, под Прохоровкой.

—Мой дядя, — вспоминает наш современник, — видел во время войны Матерь Божию. Это было на Курской дуге. Она явилась на небе, сияющая, сделала рукой движение в сторону немцев, как бы указывая направление наступления. Вся рота это видела, и все упали на колени, все уверовали и сердечно молились Пресвятой Богородице. А война с того дня потекла действительно в другом направлении — русские стали наступать. Так мой дядя фронтовик стал верующим…

А война с того дня потекла действительно в другом направлении — русские стали наступать. Так мой дядя фронтовик стал верующим…

А этот рассказ был записан со слов ветерана Великой Отечественной войны, назвавшего себя Николаем Ивановичем и долго стоявшего в День Победы в одном из храмов Самары перед иконой Божией Матери «Нерушимая Стена».

— Не помню, сколько нам атак пришлось отбить. От всей роты нас осталось только трое на высотке в районе Прохоровки. Немцы почувствовали, что у нас уже не осталось бойцов, и с новой силой в атаку двинулись. Мы их подпустили поближе и дали им из пулемета. Подзалегли они и давай по нам из пушек долбить. Всю землю рядом перепахали снарядами, а мы, слава Богу, живы. Я во время боя оглядываюсь назад, вижу — стоит Женщина с поднятыми руками. «Вот тебе на, — думаю, — что за наваждение, откуда здесь Женщина, уж не мерещится ли это мне?» Опять оглянулся — стоит. Да не просто стоит, а как бы Своими ладонями, повернутыми к врагу, стену невидимую воздвигла. Вроде как бы немцы на эту стену натыкаются и назад откатываются.

Вроде как бы немцы на эту стену натыкаются и назад откатываются.

Батарея, которая от нас справа стояла, умолкла. Видно, побили весь артиллерийский расчет. Тут «тигры» пошли, обходя справа и слева высоту. С левой стороны наши Т-34 выскочили. Что тут началось, такого я еще на фронте не видывал. <…> Я говорю: «Товарищ лейтенант, давайте сделаем рывок к батарее, может, там пушка какая целая осталась?» Он говорит: «Ты что придумал? Нам приказ здесь насмерть стоять, еще подумают, что мы отступаем…» Оглянулся я, а Женщина, которая стояла за нами, вправо от нас переместилась, ближе к батарее. Тут лейтенант говорит: «Пошли, ребята, будь что будет».

Прибегаем туда, а там уже немцы хозяйничают. Мы с ходу на них. Момент внезапности сыграл свою роль. Разворачиваем мы одну уцелевшую пушку — и сбоку по «тиграм». Три «тигра» нам удалось подбить сразу, а четвертый по нам ударил. Меня контузило и легко ранило в левую руку… Взял противотанковую гранату и жду. Оглянулся, стоит та Женщина над нами, мне легче на душе стало. Откуда-то появилась уверенность, что это не конец. Привстал я, метнул гранату в «тигра», под гусеницу угодил. Тут и наши «тридцать четверки» подоспели…

Откуда-то появилась уверенность, что это не конец. Привстал я, метнул гранату в «тигра», под гусеницу угодил. Тут и наши «тридцать четверки» подоспели…

Зашел в ваш храм, гляжу на икону, а на ней — Та Самая Женщина, Которая нас под Прохоровкой спасла. Оказывается, это Матерь Божия. Я, между прочим, тогда еще об этом подумал».

Еще один рассказ очевидца.

— Мы жили в то время на Украине, рядом была Курская область. Шел 1943 год. Линия фронта была совсем близко. В то время шли приготовления к знаменитой Курской битве, но мы, конечно, этого не знали. Однажды заходит в хату отец и говорит маме: «Мать, иди на улицу, посмотри, что там! И вы тоже идите!» — это уже нам, детям. Мы выходим все гурьбой на улицу, отец указывает рукой и говорит: «Вот, смотрите!» Смотрим вверх и вдруг видим, как по небу ходит человек! Это видели все собравшиеся жители деревни. Принесли цейсовские бинокли. В бинокль хорошо видно, как ходит по небу человек в черной монашеской одежде, седой, с крестом на груди. Ходит и кадит. Ходил он так довольно долго. Затем он повернул в сторону России и ушел, постепенно превращаясь в маленькую точку, а затем и совсем исчез из виду.

Ходит и кадит. Ходил он так довольно долго. Затем он повернул в сторону России и ушел, постепенно превращаясь в маленькую точку, а затем и совсем исчез из виду.

Было это как раз накануне решающей танковой битвы под Прохоровкой. Я рассказывал иногда некоторым людям этот случай из моего военного детства. Однажды я рассказал его молодым ребятам у себя на работе. Через какое-то время они приносят мне воспоминания одного генерала, участника Курской битвы, и я читаю там удивительную вещь. Оказывается, перед началом битвы был такой момент, когда немецкие танки были уже готовы к бою, а наши еще только привезли по железной дороге, и они стояли неразгруженные на железнодорожных платформах. Немцам надо было только подъехать и расстрелять всю нашу технику в упор, прямо на станции. Но в течение сорока минут ни одна немецкая машина без всякой видимой причины не смогла завестись! Этого времени как раз хватило, чтобы разгрузить наши танки, построить их в боевой порядок и начать величайшее в истории танковое сражение, где мы одержали решительную победу. Прочитав это, я понял, что значило мое детское видение накануне этой битвы. А на недоуменные вопросы о том, кто же все-таки ходил по небу с кадилом, ответил ныне уже почивший наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий (Воронов): преподобный Сергий Радонежский.

Прочитав это, я понял, что значило мое детское видение накануне этой битвы. А на недоуменные вопросы о том, кто же все-таки ходил по небу с кадилом, ответил ныне уже почивший наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий (Воронов): преподобный Сергий Радонежский.

Наряду с Памятником Победы возведен храм, а затем и православный ансамбль в память о погибших на Курской дуге. Решающее событие битвы произошло 12 июля в день святых апостолов Петра и Павла, потому основной храм был назван их именами.

История возведения Петропавловского храма началась 14 июня 1992 года, в праздник Святой Троицы и День поминовения воинов, павших в Прохоровском сражении. Возведение храма по древней русской традиции велось на народные средства, за счет пожертвований населения, предприятий, организаций. Пять тысяч дарителей внесли посильный вклад в создание храма.

Строительство храма началось в марте 1994 года и завершилось в рекордно короткие сроки — в течение 14 месяцев. 3 мая 1995 года храм Святых апостолов Петра и Павла принимал первых прихожан.

3 мая 1995 года храм Святых апостолов Петра и Павла принимал первых прихожан.

Храм одноглавый. Такая композиция напоминает зажженную свечу. Цвет купола также важен в символике храма. Золото — символ небесной славы.

Во внутреннем убранстве храма значительное место занимают мраморные доски с именами воинов, погибших во время сражения на Прохоровском поле.

Radio Blago: У микрофона актриса театра и кино Алла Демидова

Алла Демидова, Народная артистка РСФСР: У Александра Твардовского есть стихотворение, оно большое, я прочитаю вам отрывки «Я убит подо Ржевом»

Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва

И не видел той вспышки, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна, ни покрышки.

…

Летом горького года

Я убит. Для меня —

Ни известий, ни сводок

После этого дня.

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю —

Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши

Там, на Среднем Дону?

Этот месяц был страшен.

Было все на кону.

…

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам все это, живые.

Нам — отрада одна,

Что недаром боролись

Мы за Родину-мать.

Пусть не слышен наш голос,

Вы должны его знать.

…

Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы.

Всем, что было потом,

Смерть меня обделила.

…

Все на вас перечислено

Навсегда, не на срок.

И живым не в упрек

Этот голос наш мыслимый.

Ибо в этой войне

Мы различья не знали:

Те, что живы, что пали, —

Были мы наравне.

И никто перед нами

Из живых не в долгу,

Кто из рук наших знамя

Подхватил на бегу,

…

Я убит подо Ржевом,

Тот — еще под Москвой…

Где-то, воины, где вы,

Кто остался живой?!

…

Завещаю в той жизни

Вам счастливыми быть

И родимой отчизне

С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,

Не клонясь головой.

Ликовать — не хвастливо

В час победы самой.

И беречь ее свято,

Братья, — счастье свое, —

В память воина-брата,

Что погиб за нее.

Radio Blago: Дорогие радиослушатели, сегодня наша передача была посвящена не поэзии, не музыке, не искусству. Мы рассказали о подвиге, о мужестве, о самом важном в жизни человека — душу свою положить за други своя. Без этого подвига настоящая культура не возможна!

Началось крупнейшее в истории танковое сражение под Прохоровкой во время Курской битвы

12 июля 1943 г. на южном фасе Курской дуги в районе станции Прохоровка произошло одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил. С обеих сторон в сражении было задействовано до 1,2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок.

С 5 июля по 23 августа 1943 г. проходили бои за Курскую дугу, в ходе которых германские войска попытались окружить советские части и перейти в наступление. Для выполнения этой задачи они решили воспользоваться плацдармом у железнодорожной станции Прохоровка. Это было единственное удобное место для прохода танков, которым в боях под Курском придавалось большое значение. Поэтому противник бросил сюда тяжёлые танки «Тигр» и самоходные орудия «Фердинанд». На защиту плацдарма было направлено несколько танковых армий и корпусов.

Для выполнения этой задачи они решили воспользоваться плацдармом у железнодорожной станции Прохоровка. Это было единственное удобное место для прохода танков, которым в боях под Курском придавалось большое значение. Поэтому противник бросил сюда тяжёлые танки «Тигр» и самоходные орудия «Фердинанд». На защиту плацдарма было направлено несколько танковых армий и корпусов.

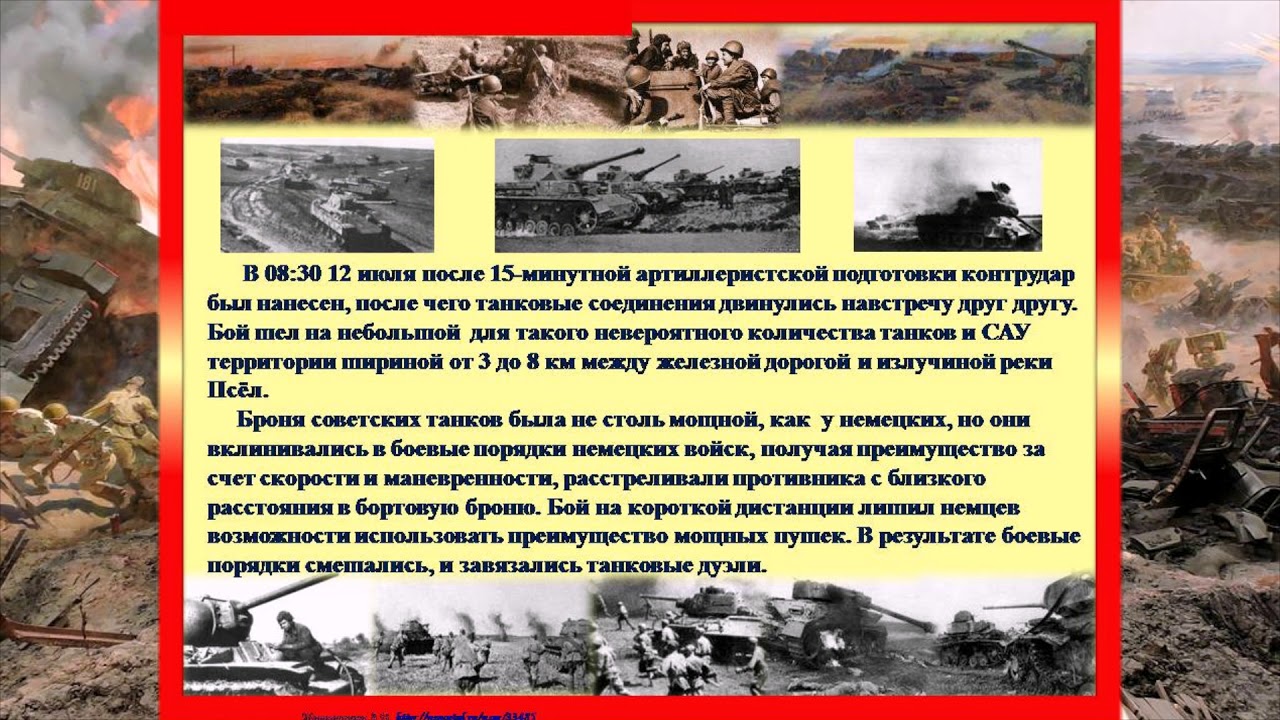

12 июля в 8 ч. 30 мин. соединениями 5-й гвардейской танковой армии под командованием генерал-лейтенанта П. А. Ротмистрова и 5-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта А. С. Жадова после пятнадцатиминутной артиллерийской подготовки и при поддержке авиации был нанесён контрудар. Наиболее трудное встречное танковое сражение пришлось на долю 18-го и 29-го танковых корпусов, вступивших в противостояние со 2-м танковым корпусом СС на 6-километровом участке фронта между хутором Сторожевое и Псёлом, в двух километрах юго-западнее Прохоровки.

«… С зияющими пробоинами, с сорванными гусеницами и башнями среди ржи горели сотни танков. Боеприпасы взрывались, тысячи искр летели во все стороны. Башни с грохотом падали на землю. Бой шёл на земле и в воздухе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались. Экипажи подбитых танков, покидая горящие машины, продолжали схватку в рукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножами. Это было неподдающееся воображению месиво огня, металла и людских тел. Все горело вокруг, и, наверное, так художникам следует изображать ад» — вспоминал очевидец сражения.

Боеприпасы взрывались, тысячи искр летели во все стороны. Башни с грохотом падали на землю. Бой шёл на земле и в воздухе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались. Экипажи подбитых танков, покидая горящие машины, продолжали схватку в рукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножами. Это было неподдающееся воображению месиво огня, металла и людских тел. Все горело вокруг, и, наверное, так художникам следует изображать ад» — вспоминал очевидец сражения.

Бои за плацдарм продолжались до 14 июля.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей поставленных на 12 июля: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой в различных источниках сильно отличаются. Но в основном эти цифры варьируются в пределах 300-400 танков. Потери советских войск за эти два дня составили более 300 танков (по некоторым зарубежным данным до 400). Немецкие войска в этом двухдневном сражении потеряли, по разным источникам, 320-400 танков.

Немецкие войска в этом двухдневном сражении потеряли, по разным источникам, 320-400 танков.

В сложившейся ситуации германское командование приняло вынужденное решение об отходе на южном фасе Курской дуги и с 16 по 24 июля отвело войска на исходные позиции.

В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 г. к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в Прохоровке был открыт Храм Святых Апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах его стен высечены имена 7 тыс. погибших здесь воинов.

Лит.: Замулин В. Н. Прохоровка — неизвестное сражение великой войны. М., 2006; Олейников Г. А. Прохоровское сражение (июль 1943). СПб., 1998.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/oleinikov/index.html.

См. также в Президентской библиотеке:

Мазуркевич Р. В. Сплав мужества и стали : танкисты в Курской битве. Воронеж,1986;

Ротмистров П. А. Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960.

Танковое сражение под Прохоровкой: историческая правда России от РВИО

КРУПНЕЙШЕЕ ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

12 июля — памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.

Непосредственное командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер — с немецкой. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку противника.

«Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив противнику прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться от своих далеко идущих планов и вынудили отойти в исходное положение. Наши войска выстояли в четырехдневном ожесточенном сражении, а противник утратил свои наступательные возможности. Но и Воронежский фронт исчерпал свои силы, что не позволило ему сразу же перейти в контрнаступление. Сложилась, образно говоря, патовая ситуация, когда командование той и другой стороны еще хотят, а войска уже не могут!»

Но и Воронежский фронт исчерпал свои силы, что не позволило ему сразу же перейти в контрнаступление. Сложилась, образно говоря, патовая ситуация, когда командование той и другой стороны еще хотят, а войска уже не могут!»

Г.А. Олейников. Прохоровское сражение. СПб, 1998

ХОД СРАЖЕНИЯ

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 1943 г. немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая обстановка. Здесь в первый день противник ввел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. Встретив отпор на обояньском направлении, противник перенес главные усилия на прохоровское направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока. Советское командование решило нанести контрудар по вклинившейся вражеской группировке. Воронежских фронт был усилен резервами Ставки (5-й гвардейской танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпусами). 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое сражение 2- мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Советские танковые части стремились вести ближний бой («броня к броне»), поскольку дистанция поражения 76 мм орудия Т-34 была не более 800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88 мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери.

12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое сражение 2- мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Советские танковые части стремились вести ближний бой («броня к броне»), поскольку дистанция поражения 76 мм орудия Т-34 была не более 800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88 мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери.

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя…и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней». В этот день произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.

В этот день произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.

РОТМИСТРОВ: ИЗУМИТЕЛЬНОЕ МУЖЕСТВО

Хочется подчеркнуть, что на всех участках развернувшегося 12 июля грандиозного сражения воины 5-й гвардейской танковой армии проявили изумительное мужество, непоколебимую стойкость, высокое боевое мастерство и массовый героизм, вплоть до самопожертвования.

На 2-й батальон 181-й бригады 18-го танкового корпуса обрушилась большая группа фашистских «тигров». Командир батальона капитан П. А. Скрипкин смело принял удар врага. Он лично одну за другой подбил две вражеские машины. Поймав в перекрестие прицела третий танк, офицер нажал на спуск… Но в то же мгновение его боевую машину сильно тряхнуло, башня наполнилась дымом, танк загорелся. Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов, спасая тяжелораненого комбата, вытащили его из танка и тут увидели, что прямо на них движется «тигр». Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк и пошли на таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую громадину. Они погибли, до конца выполнив свой долг.

Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов, спасая тяжелораненого комбата, вытащили его из танка и тут увидели, что прямо на них движется «тигр». Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк и пошли на таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую громадину. Они погибли, до конца выполнив свой долг.

Отважно сражались танкисты 29-го танкового корпуса. Батальон 25-й бригады, возглавляемый коммунистом майором Г.А. Мясниковым, уничтожил 3 «тигра», 8 средних танков, 6 самоходных орудий, 15 противотанковых пушек и более 300 фашистских автоматчиков.

Примером для воинов служили решительные действия комбата, командиров рот старших лейтенантов А. Е. Пальчикова и Н. А. Мищенко. В тяжелом бою за село Сторожевое машина, в которой находился А. Е. Пальчиков, была подбита — разрывом снаряда сорвало гусеницу. Члены экипажа выскочили из машины, пытаясь устранить повреждение, но сразу же из кустов их обстреляли вражеские автоматчики. Воины заняли оборону и отбили несколько атак гитлеровцев. В этом неравном бою пал смертью героя Алексей Егорович Пальчиков, получили тяжелые ранения его товарищи. Лишь механик-водитель кандидат в члены ВКП(б) старшина И. Е. Сафронов, хотя тоже был ранен, мог еще вести огонь. Укрываясь под танком, превозмогая боль, он отбивался от наседавших фашистов, пока не подоспела помощь.

Воины заняли оборону и отбили несколько атак гитлеровцев. В этом неравном бою пал смертью героя Алексей Егорович Пальчиков, получили тяжелые ранения его товарищи. Лишь механик-водитель кандидат в члены ВКП(б) старшина И. Е. Сафронов, хотя тоже был ранен, мог еще вести огонь. Укрываясь под танком, превозмогая боль, он отбивался от наседавших фашистов, пока не подоспела помощь.

П.А. Ротмистров. Стальная гвардия М., 1984

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК МАРШАЛА А. ВАСИЛЕВСКОГО ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В РАЙОНЕ ПРОХОРОВКИ, 14 июля 1943 г.

Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9 июля 1943 г. беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова* и Жадова** на прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые танковые атаки и контратаки против наступающих наших танковых частей… По наблюдениям за ходом происходящих боев и по показаниям пленных, делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери, как в людских силах, так и особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танками противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.

Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танками противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратно и временно вышедшими из строя 60% и 18-й корпус — до 30% танков. Потери в 5-м гв. механизированном корпусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает оставаться реальной. В течение ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й гв. механизированный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка иптап… Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. Всего против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные сегодня пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 70 танков, дивизия «Рейх» — до 100 танков, хотя последняя после 5 июля 1943 г. уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта.

уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта.

2 часа 47 мин. 14 июля 1943 г. Из 5-й гвардейской танковой армии.

Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. Кн.2. Перелом. М., 1998.

КРАХ «ЦИТАДЕЛИ»

12 июля 1943 г. наступил новый этап Курской битвы. В этот день перешли в наступление часть сил советских Западного фронта и Брянского фронтов, а 15 июля нанесли удар по врагу войска правого крыла Центрального фронта. 5 августа войска Брянского фронта освободили Орел. В тот же день войска Степного фронта освободили Белгород. Вечером 5 августа в Москве в честь войск, освободивших эти города, впервые был произведен артиллерийский салют. В ходе ожесточенных боев войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков.

Курская битва была жестокой и беспощадной. Победа в ней досталась советским войскам большой ценой. В этой битве они потеряли 863303 человека, в том числе 254470 безвозвратно. Потери в технике составили: танков и САУ 6064 , орудий и минометов 5244, боевых самолетов 1626. Что касается потерь вермахта, то сведения о них отрывочны и неполны. В советских работах представлялись расчетные данные, согласно которым в ходе Курской битвы немецкие войска потеряли 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и минометов. Относительно потерь в самолетах имеются сведения, что только в период оборонительного этапа Курской битвы немецкая сторона потеряла безвозвратно около 400 боевых машин, тогда как советская — около 1000. Однако в жестоких боях в воздухе погибли многие опытные немецкие асы, воевавшие уже не один год на Восточном фронте, среди них 9 кавалеров «Рыцарских крестов».

Потери в технике составили: танков и САУ 6064 , орудий и минометов 5244, боевых самолетов 1626. Что касается потерь вермахта, то сведения о них отрывочны и неполны. В советских работах представлялись расчетные данные, согласно которым в ходе Курской битвы немецкие войска потеряли 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и минометов. Относительно потерь в самолетах имеются сведения, что только в период оборонительного этапа Курской битвы немецкая сторона потеряла безвозвратно около 400 боевых машин, тогда как советская — около 1000. Однако в жестоких боях в воздухе погибли многие опытные немецкие асы, воевавшие уже не один год на Восточном фронте, среди них 9 кавалеров «Рыцарских крестов».

Неоспоримо, что крах германской операции «Цитадель» имел далеко идущие последствия, оказал решающее влияние на весь дальнейший ход войны. Вооруженные силы Германии после Курска вынуждены были перейти к стратегической обороне не только на советско-германском фронте, но и на всех театрах военных действий второй мировой войны. Их попытка вернуть утраченную в ходе Сталинградской битвы стратегическую инициативу потерпела сокрушительный провал.

Их попытка вернуть утраченную в ходе Сталинградской битвы стратегическую инициативу потерпела сокрушительный провал.

ОРЕЛ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

(из книги А. Верта «Россия в войне»), август 1943 г.

(…) Освобождение древнего русского города Орла и полная ликвидация Орловского клина, в течение двух лет угрожавшего Москве, было прямым результатом разгрома немецко-фашистских войск под Курском.

На второй неделе августа я смог проехать на автомобиле из Москвы до Тулы, а затем до Орла…

В этих зарослях, через которые теперь шла пыльная дорога из Тулы, на каждом шагу человека подкарауливает смерть. «Minen» (по-немецки), «мины» (по-русски) —читал я на старых и новых дощечках, воткнутых в землю. Вдали, на холме, под голубым летним небом виднелись руины церквей, остатки домов и одинокие печные трубы. Эти протянувшиеся на многие километры заросли сорняков почти два года были ничейной землей. Руины на холме были развалинами Мценска. Две старухи и четыре кошки — вот все живые существа, которых советские солдаты нашли там, когда немцы отошли 20 июля. Прежде чем уйти, фашисты взорвали или сожгли все—церкви и здания, крестьянские избы и все остальное. В середине прошлого века в этом городе жила «Леди Макбет» Лескова и Шостаковича… Созданная немцами «зона пустыни» протянулась теперь от Ржева и Вязьмы до Орла.

Две старухи и четыре кошки — вот все живые существа, которых советские солдаты нашли там, когда немцы отошли 20 июля. Прежде чем уйти, фашисты взорвали или сожгли все—церкви и здания, крестьянские избы и все остальное. В середине прошлого века в этом городе жила «Леди Макбет» Лескова и Шостаковича… Созданная немцами «зона пустыни» протянулась теперь от Ржева и Вязьмы до Орла.

Как жил Орел в течение почти двухлетней немецкой оккупации?

Из 114 тыс. населения в городе сейчас осталось только 30 тыс. Многих жителей оккупанты убили. Многие были повешены на городской площади — на той самой, где теперь похоронен экипаж советского танка, который первым ворвался в Орел, а также генерал Гуртьев — прославленный участник Сталинградской битвы, убитый в то утро, когда советские войска с боем взяли город. Говорили, что немцы убили 12 тыс. человек и вдвое больше отправили в Германию. Многие тысячи орловцев ушли к партизанам Орловские и Брянские леса, ибо здесь (особенно на Брянщине) был район активных партизанских действий (. ..)

..)

Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 1967.

*Ротмистров П.А. (1901-1982), Гл. маршал бронетанковых войск (1962). В ходе войны, с февр 1943 г. — командующий 5-й гв. танковой армией. С авг. 1944 г. — командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии.

**Жадов А.С. (1901-1977). Генерал армии (1955). С окт 1942 по май 1945 командующий 66-й (с апреля 1943 — 5-я гв.) армией.

Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле

В 1992 году общественные деятели, представляющие Белгородскую и Курскую области, приняли решение о том, что необходимо возвести памятник, который будет напоминать о погибших во время Курской битвы. Сначала был возведен православный храм, а потом началось возведение памятника. При этом памятник входит в число архитектурного наследия страны.

Открытие памятника состоялось в 1995 году и приурочено к 50-летию Великой Отечественной войны. Скульптором выступил В.Клыков, а архитектором Роман Иванович Семерджиев. Памятник был воздвигнут в нескольких километрах от границы поселка под названием Прохоровка, в честь павших в жестоком танковом сражении, произошедшем в данных местах.

Скульптором выступил В.Клыков, а архитектором Роман Иванович Семерджиев. Памятник был воздвигнут в нескольких километрах от границы поселка под названием Прохоровка, в честь павших в жестоком танковом сражении, произошедшем в данных местах.

Сам памятник состоит из четырех пилонов, а во главе их стоит золотая сфера, которая призвана символизировать солнце, которое на протяжении долгого времени являлся символом Российской державы.

Каждый из пилонов обозначает один из четырех годов войны. При этом каждый из пилонов является составляющими 24-х горельефов, на которых изображены многофигурные композиции, включающие в себя около 130 различных образов, каждый из которых передает отдельный, но в тоже время конкретный смысл.

Над сферой авторы возвысили скульптуру Покрова Пресвятой Богородицы, которая в высоту составляет около семи метров. Она является заступницей и защитницей всей Руси. Кроме того, над пилоном золотым теснением, были выбиты буквы, взятые из Слова Божьего – Библии «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя».

У основания барабана, выполненного из мрамора, расположили позолоченный венок из лавровых листьев, который является вечным символом славы, которая является немеркнущей в случае павших за собственную Родину на боевых полях.

Внутрь Звонницы подвесили колокол, который весом составляет около 3,5 тонн. Он бьет три раза в час, при этом напоминая о том, что в истории Руси существовало три ратных поля, сыгравших ключевую роль: это Куликовское поле, Бородинское поле и Прохоровское поле. Битвы, произошедшие на этих полях, были переломными и способствовали сохранению территории государства и его отделенности от других стран.

Вариант 2

Прохоровское поле считается одним из мест исторической славы России. В 2 километрах от поселка Прохоровка с 1995 года располагается звонница, как основной памятник победе в Великой Отечественной Войне. Авторство проекта принадлежит инженеру Г.К. Солохину, скульптору В.М. Клыкову и архитектору Р.И. Семерджиеву. В этом торжественном памятнике философски соединились 2 основные темы творчества Клыкова: героико-патриотическая и историко-православная.

Данная конструкция была возведена менее чем за 2 года к 50-летию Победы. Строительство было профинансировано Российским правительством. На открытии комплекса присутствовали президенты 3 стран: России, Украины и Беларуси. Тех стран, которым подвиг советских солдат безумно важен, и о котором ни за что нельзя забывать.

Высота сооружения достигает 59 метров. Внутри самого памятника находится колокол, который весит 3,5 тонны, удары которого 3 раза в час, т.е. каждые 20 минут, напоминают о 3 ратных боях. На вершине купола установлена статуя Пресвятой Богородицы, достигающая 7 метров в высоту. Освящение колокола проводилось самим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, когда было начато сооружение исторического памятника.

Стены выглядят как 4 мраморных столба и символизируют 4 года войны. На них расположены 24 рельефа, содержащие 130 образов, например: маршала Жукова, генерала-фельдмаршала Кутузова и даже Дмитрия Донского. Самый нижний рельеф отражает тему нашествия: первые жертвы, страх на лицах людей. На вершине же красуется рельеф «Победа», где изображен Жуков на коне во время парада на Красной площади.

На вершине же красуется рельеф «Победа», где изображен Жуков на коне во время парада на Красной площади.

В 2008 году неподалеку от звонницы были установлены 3 бюста великих полководцев. От мемориала отходят 3 аллеи, как символ единства полей, перенесших на себе страшнейшие исторические сражения.

Звонница, построенная в месте эпицентра битвы, как символ возрождения русской культуры, спасения нации во всей своей исторической и православной полноте. На данный момент это место по указу Президента РФ является заповедным.

7 класс. Обществознание

Памятник на Прохоровском поле

Интересные ответы

- Творчество Василия Перова

В Тобольске, на севере России в 1834 году на свет появился Василий Перов. Его отец являлся прокурором губернии. Он слыл человеком прогрессивным, в его доме собирались декабристы, которых

- Важные научные открытия 20 века — сообщение доклад (окружающий мир 4 класс, 9 класс)

Человек всегда стремился улучшить свою жизнь, изобрести что-то новое, познать неизведанное.

И самым богатым по научным открытиям и достижениям по праву читается 20 век

И самым богатым по научным открытиям и достижениям по праву читается 20 век - Жизнь и творчество Кира Булычёва

Кир Булычёв (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) – один из самых популярных советских и российских писателей-фантастов. Также известен как востоковед, драматург, историк, фалерист, сценарист, литературовед.

- Окружающий мир

- Поэты Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война несомненно является самой страшной и печальной страницей в истории России. Десятки миллионов людей отдали жизни ради мирного неба над головой.

Сочинение на тему: «Третье поле ратной славы»

Работу выполнила: Е.Ипатко

учащаяся 11 «А» класса,

МБОУ «ВМСОШ Новооскольского района Белгородской области»

Руководитель: Н.Г.Новикова,

учитель русского языка и литературы

Третье поле ратной славы

У каждого народа есть в родном Отечестве свои особые – священные места, которые связаны с ценностями национальной культуры, имеют историческое значение для судеб страны и самого народа. На Белгородчине таким священным местом является Прохоровское поле, где состоялось из самых грандиозных за всю историю Второй мировой войны сражение. Белгородцы бережно хранят память о тех ратных подвигах наших воинов, которые принесли Великую Победу.

На Белгородчине таким священным местом является Прохоровское поле, где состоялось из самых грандиозных за всю историю Второй мировой войны сражение. Белгородцы бережно хранят память о тех ратных подвигах наших воинов, которые принесли Великую Победу.

Вот уже более чем полстолетия миновало с тех пор, как на Прохоровском поле кипела небывалая битва, сталь шла на сталь, огонь на огонь – горела земля. Именно здесь наше отечество обрело ещё одно святое место – поле русской славы. Как Куликово. Как Бородино.

12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, под Прохоровкой состоялось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй мировой войн. То, что происходило здесь 12 июля 1943 года, очевидцы сравнили с адом: небо померкло от тысячи самолётов, поле стало чёрным от танков. Грохот артиллерийской канонады, взрывы авиационных бомб сотрясали землю. Бронебойные снаряды прошивали броню танков, при этом взрывались находящиеся внутри машин боеприпасы. Горела не только техника, весь верхний слой почвы полыхал алым пламенем, превращаясь в обугленные комья. Бросая горящие машины, танкисты сражались врукопашную. Битва длилась до позднего вечера. В результате беспощадного и кровопролитного сражения на Прохоровском поле и в районе Прохоровки главная группировка врага потерпела поражение. Величайшее сражение под Прохоровкой, длившееся с 12 по 16 июля 1943 года, завершилось безоговорочной победой советских войск.

Бросая горящие машины, танкисты сражались врукопашную. Битва длилась до позднего вечера. В результате беспощадного и кровопролитного сражения на Прохоровском поле и в районе Прохоровки главная группировка врага потерпела поражение. Величайшее сражение под Прохоровкой, длившееся с 12 по 16 июля 1943 года, завершилось безоговорочной победой советских войск.

«На Прохоровском направлении

Мёртвые танки стоят.

На Прохоровском направлении

Не видно нигде солдат.

Сжимается сердце от боли –

Хлеба догорают…жнивьё,

Над чёрным израненным полем

Кружит и кричит вороньё…»

Это строки из стихотворения «Прохоровка. 12 июля 1943 года» белгородского поэта Игоря Андреевича Чернухина. Он точно и ярко описал состояние великого поля после сражения. Всё вокруг сожжённое, чёрное, разбитое и разрезанное. И в тишине всё ещё слышатся ужасные звуки этого страшного боя.

О битве на Прохоровском поле создано немало произведений и написано множество картин. В 1973 году вышел в свет труд Г. А. Колтунова и Б.Т. Соловьёва «Курская Битва», в котором впервые показана знаменательная роль танкового сражения под Прохоровкой на Огненной дуге.

А. Колтунова и Б.Т. Соловьёва «Курская Битва», в котором впервые показана знаменательная роль танкового сражения под Прохоровкой на Огненной дуге.

12 июля 1991 года на высоте 252,2 – там, где проходил передовой край обороны наших войск, был заложен камень на месте будущего строительства мемориального комплекса. Главным элементом должен был стать монумент Победы. В октябре 1993 года на поле началась работа. Через 19 месяцев взметнулась в небо четырёхгранная, сияющая Звонница…Мемориальный комплекс стал главным памятником Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Это визитная карточка нашей области.

Через каждые двадцать минут бьёт колокол на монументе Победы. Первый звон — о героях Куликовского поля, избавителях Руси от монголо-татар. Второй – о солдатах Бородино, верных сынах России. Третий – память о победе в Прохоровском сражении, обо всех павших в борьбе с фашизмом. Звон плывёт над бескрайними белгородскими полями, над землёй, где в июле 1943 года шла величайшая по своему размаху и результатам битва, произошло невиданное в истории войн встречное танковое сражение.

Сейчас эти места Указом Президента Российской Федерации объявлены заповедными, создан государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», включающий в себя и памятник Победы – звонницу.

Белокаменная четырёхгранная звонница взметнулась ввысь на пятьдесят два метра. Её венчает золотая сфера с семиметровой скульптурой Покрова пресвятой Богородицы. Четыре пилона звонницы, олицетворяющие четыре года войны, включают двадцать четыре горельефа с многофигурными композициями, насчитывающими до ста тридцати образов. От звонницы положены три аллеи: дубовая, берёзовая и липовая – единство трёх полей ратной славы. С древнейших времён колокола на Руси сопровождали весь жизненный путь человека – от рождения до кончины. Они созывали людей на совет и на праздник, объединяли перед лицом неприятеля. Забытые звуки возвращаются к россиянам вместе со словами поминальной молитвы.

Монумент Победы стал символом побед и мужества, глубокой скорби россиян по сыновьям нашей родины, сложившим головы за свободу и счастье грядущих поколений. Мы никогда не забудем о подвиге бесстрашных советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями ради нашего будущего.

Мы никогда не забудем о подвиге бесстрашных советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями ради нашего будущего.

Памятник на Прохоровском поле сообщение кратко

Автор J.G. На чтение 2 мин. Обновлено

Памятник на Прохоровском поле доклад кратко изложен в этой статье.

«Памятник на Прохоровском поле» сообщениеПоле под Прохоровкой, равно как Куликовское и Бородинские поля считается местом исторической славы России. Здесь прошло танковое сражение, которое переломило ход Курской дуги. Президент России издал указ в 1995 году о присвоении ему статуса Государственного военно-исторического музея-заповедника.

Памятник на Прохоровском поле в честь чего сооружен?Звонница – это самый монументальный и главный памятник на Прохоровском поле. Его возвели в мае 1995 года на честь 50-летия Победы в Отечественной войне. Проектом занимались: инженер Г. Солохин, архитектор А.Семирджиев и скульптор В.Клыков. Высота звонницы 59 м. Внутри нее набатный колокол, а на самом верху расположен купол-сфера с фигурой Богородицы около 7 м.

Солохин, архитектор А.Семирджиев и скульптор В.Клыков. Высота звонницы 59 м. Внутри нее набатный колокол, а на самом верху расположен купол-сфера с фигурой Богородицы около 7 м.

Звонница состоит из 4-ех белых каменных пилонов, которые олицетворяют годы войны. Они украшены православными рельефами, которые переплетаются с мотивами героизма. Пилоны увенчаны золотой сферой – символом солнца и Русской державы. Сферу украшает огромная скульптура Пресвятой Богородицы, защитницы и заступницы. На белом мраморе высеченные золотом слова — «Нет больше той любви, как положить жизнь, душу свою за друзей своих». Ниже надписи расположен лавровый венок, как символ славы павших солдат.

Под куполом, внутри Звонницы, подвешен колокол. Его вес — 3,5 т. История памятника на Прохоровском поле гласит о том, что он каждые 20 минут, трижды в час, оповещает о трех важных событиях в истории страны. Первый удар напоминает о событиях Куликовского сражения, второй о героическом подвиге солдат при Бородино, а третий удар колокола напоминает уже о битве на Прохоровском поле. Именно это сражение было переломным в войне против гитлеровской Германии.

Все пилоны монумента Звонницы украшены 24 горельефами с фигурными композициями, которые насчитывают около 130 образов. Они выполнены в стиле клейма. И каждым из них автор передал конкретный символ, выражающий некий духовный пласт.

Надеемся, что информация о памятнике на Прохоровском поле помогла Вам подготовиться к занятию. А свое сообщение про Прохоровский памятник Вы можете оставить через форму комментариев ниже.

Прохоровское поле, достопримечательность Белгород — подробное описание и фото. Карта мест, туристические маршруты

12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории танковое сражение. Всего в бою приняли участие более 1000 танков. К 16 июля битва под Прохоровкой завершилась отходом немецких войск на исходные позиции.

В январе 1943 года, после победы в Сталинградской битве, советские войска начали крупное наступление, в результате которого в феврале 1943 года был освобожден Курск.Однако немецкие войска остались в Орле (севернее Курска) и в Белгороде (южнее Курска), поэтому к лету 1943 года здесь образовался так называемый «Курский выступ».

Прохоровское поле, аттракцион Белгород

Для обеих сторон было очевидно, что основные события летней кампании 1943 года будут происходить именно в этом районе, поэтому немецкое командование подготовило свои силы для фланговых атак из Орла и Белгорода с целью окружить 5 советских войск. армии. Советское командование предвидело эти атаки, поэтому к лету здесь были построены мощные оборонительные укрепления.

Гитлер несколько раз откладывал наступление на Курском выступе в ожидании получения немецкими войсками достаточного количества новых тяжелых танков «Тигр» и «Пантера». Наступление началось 5 июля, но немцы понесли значительные потери, продвигаясь через оборонительные укрепления.

Контратака советских войск на белгородском направлении началась 12 июля 1943 года. На стороне Прохоровки 5-я танковая армия начала наступление в направлении села Яковлево.Командовал армией генерал-лейтенант Павел Ротмистров. Советской армии противостояли линии фронта 2-го танкового корпуса СС под командованием Пауля Хауссера.

В сражении под Прохоровкой участвовало не менее 1000 танков: около 700 танков с советской стороны и около 300 танков с немецкой стороны. Однако следует отметить, что в этом бою немцы впервые применили новые тяжелые танки «Тигры», которые пробивали броню советских танков Т-34 с расстояния 2 км и при этом были неуязвимы для орудий. советских танков.Зная это, советские танкисты старались быстро подойти к немецким танкам, чтобы либо стрелять по ним с очень небольшого расстояния, либо протаранить.

Музей Третье поле битвы России, посвященное танковому сражению на Прохоровском поле

Имена 10 тысяч советских воинов, погибших в Прохоровском сражении, написаны на мраморных плитах

С учетом превосходных характеристик немецких танков потери советских войск намного превышали потери немцев.По подсчетам историков, в Прохоровской битве погибло около 10 тысяч советских солдат.

О битве можно прочитать в воспоминаниях ее участников, таких как командир танка, Герой Советского Союза Григорий Пенежко.

Некоторые историки утверждают, что на Прохоровском поле не было танковых сражений. Однако никто не ставил под сомнение количество танков, участвовавших в Прохоровской битве. Также исторически достоверный факт, что танковый корпус СС, оснащенный новыми тяжелыми танками с непробиваемой броней, не только смял боевые порядки русских, но и был вынужден отступить 2 раза за два дня.

ЮГ ОТ МОСКВЫ: КУРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, МОЛОВАЯ ПЕЩЕРА, ВОРОНЕЖСКИЕ ЦЕРКВИ И САМАЯ БОЛЬШАЯ РУЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ В МИРЕ

ОРИОЛЬСКИЙ ПЛОЩАДЬ И ДОМ ТУГЕНЕВА

Орёл (370 км к югу от Москвы) — город с населением 350 000 человек. Его главная претензия на известность заключается в том, что здесь родился писатель Иван Тургенев. Здесь есть большая статуя и музей, посвященный ему, а также обычная коллекция достопримечательностей: несколько парков, дрянной парк развлечений советских времен, музей писателей и музей Второй мировой войны.

Спасское Лутовиново (65 км к северу от Орла) — родовое имение Тургеневых. Расположенный на земле, подаренной его предкам Иваном Грозным, он содержит дом, в котором Тургенев вырос и вернулся во взрослую жизнь, хотя он жил в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Франции и Германии. Дом был отреставрирован в 1970-х годах. Есть некоторые личные вещи и книги, принадлежащие Тургеневу, и икона, подаренная его семье Иваном Грозным. Мебель в основном тургеневские.Другие постройки на территории поместья включают семейную церковь и баню.

Знаменская застава (в Знаменке, в шести километрах к юго-западу от Орла) предлагает посетителям познакомиться с историей Святой Руси и возникновением героических боев; выучите титанический бой, боевые танцы, гуслярные песни с ансамблем «Благовест», стройте древние ладьи, изготавливать оружие и доспехи, а также научитесь морскому делу в ладейных походах и выживанию в лесу. Вы также можете покататься на лошадях и поиграть в пейнтбол и лазертаг.

Курск: место крупнейшего танкового боя

Курск (100 км к югу от Орла) — место кровопролитного сражения, в котором немцы понесли огромные потери и потеряли всякую надежду на завоевание Советского Союза. Большая часть города была разрушена, а большая часть зданий, которые вы видите сегодня, построены после войны. В Курске проживает около 400 тысяч человек. Среди достопримечательностей — Сергиево-Казанский собор, Музей Куцкой битвы, унылый цирк и несколько старых засаженных деревьями улиц.

Курская битва охватила большую территорию. Главный памятник битвы находится на трассе Курск-Белгорд примерно в 115 км к югу от Курска и в 40 км к югу от Обояна. Посетители могут увидеть танки, самолеты и противотанковые орудия времен Второй мировой войны в виде скульптурной стены и Зала боевой славы.

Здесь более двух десятков мемориалов и музеев, связанных с Курской битвой. Среди них — Музей партизанской славы Большой Дуб, Мемориальный комплекс на Курской дуге, Памятный знак Курским отрядам народного ополчения, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Командный пункт Мемориального комплекса Центрального фронта, Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне. Вторая мировая война, Памятник танкистам-героям Курской битвы, Историко-мемориальный музей Командный пункт Воронежского фронта, Историко-военный музей «Юным защитникам Отечества», Памятник Героям-артиллеристам, Памятник Героям-десантникам, Поклонный крест воинам, павшим на Северном фасе Курской дуги, Памятник Здоровья Подопечные, погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и памятник советскому воину-освободителю

Курская битва

5 июля 1943 года немцы начинают последнее крупное контрнаступление после Сталинграда на восточном фронте у Курска.Танковое наступление нацистов под кодовым названием «Операция« Цитадель »было остановлено Советским Союзом. Немцы понесли «ужасающие потери», и Гитлер потерял всякую надежду на завоевание Советского Союза.

Курская битва была крупнейшим танковым сражением в истории. В нем участвовали 6000 танков, 4000 самолетов и более 2 миллионов солдат на фронте протяженностью почти 500 миль. Во время битвы на Курской дуге с 5 июля по 5 августа 1943 года немецкие танки предприняли попытку наступления на Курск. Атака была замедлена минными полями и закончилась полномасштабным отступлением немцев.

После Курска историк Стивен Амброуз писал: «Единственная надежда Гитлера заключалась в том, чтобы договориться о новом разделе Восточной Европы между нацистской и советской империями, подобном тому, что существовало с августа 1939 года по июнь 1941 года. Это означало убедить Сталина в том, что Вермахт все еще существует. серьезная угроза, и на которую нельзя было положиться. Для этого Гитлеру пришлось отбросить союзные войска обратно в море, когда они предприняли неизбежное наступление ». [Источник: Стивен Э. Амброуз, U.S. News and World Report, 23 мая 1994 г.]

Поныри Музей Курской битвы

Понырский историко-мемориальный музей Курской битвы открыт в 1970 году.Он рассказывает о первых днях войны в регионе, его оккупации, партизанском движении и освобождении 13 февраля 1943 года. Он разделен на пять разделов: «Оккупация», «Освобождение», «Стратегическая пауза». , «Подготовка обороны» и «Курская битва».

Большая часть экспозиции посвящена Поныринской оборонительной операции 5-11 июля 1943 года. Диорама «Битва при станции Поныри» охватывает значительную часть территории и отражает реальные события тех дней.Информационно-туристический центр Курской области / www.gokursk.ru

Экспозиционный комплекс под открытым небом «Передний край линии обороны. Июль 1943 года ». На этом небольшом участке изображена реконструированная линия обороны: окопы, доты с минометами и артиллерийскими орудиями, колючая проволока и полевые противотанковые заграждения. В блиндаже представлены подлинные предметы солдатского быта. (траншейное укрытие): керосиновая лампа, телефон, чайник, газеты военного времени. Экспозиционный комплекс под открытым небом был открыт 5 июля 2010 года.

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» создан для увековечения памяти погибших при защите Отечества в Курской битве и посвящен крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны.

Всего в Прохоровской битве 12 июля 1943 года участвовало 1200 танков и САУ. К 50-летию Великой Победы 59-метровая звонница с колоколом весом 3 штуки.5 тонн был возведен на Третьем поле битвы России. Рядом находится выставка бронетехники времен Великой Отечественной войны.

За зданием музея Третьего поля битвы России фрагмент советских и немецких оборонительных укреплений, состоящий из окопов, путей сообщения, артиллерийских платформ и укрытий для танков. В траншейной системе есть землянка.

В самой Прохоровке находится Культурно-исторический центр Прохоровское поле, библиотека Н.И. Рыжков, Музей боевой славы «Третье поле битвы России», скульптурная композиция «Танковый бой под Прохоровкой: Таран», Музей бронетехники, скульптурная композиция «Танкисты», танковый состав с выставочной площадкой бронетехники и артиллерии.

Музей-заповедник «Прохоровское поле»

Музей-заповедник «Прохоровское поле» (50 км от Белгорода) занимает большую территорию. «Звонница» (Колокольня) представляет собой 59-метровую белую колонну с позолоченным куполом, сигнальным колоколом и статуей Пресвятой Богородицы.Колокольня была построена в том же месте, где в июле 1943 года произошла битва под Прохоровкой. Недалеко от нее находится выставка танковой техники. Там можно все потрогать, залезть на танки и сфотографироваться.

В «Блиндаже» (крытом окопе) можно послушать военные песни и попробовать 100-граммовый суточный паек водки и «солдатскую кашу» из настоящей алюминиевой посуды. Кафе предлагает широкий выбор вкусных блюд по доступной цене.Средний чек составляет около 200 рублей.

Музей боевой славы Третьего поля боя России — танковый полигон — танковый полигон, на котором трижды в год: 9 мая, 12 июля и второе воскресенье сентября (День танкиста) проходят зрелищные реконструкции танковых сражений. ).

Как добраться: Доехать можно на машине или электричке. Поезда в Белгород и обратно ходят несколько раз в день (билет туда и обратно стоит 216 рублей).Рекомендуем выделить целый день для посещения музея-заповедника. Размещение: Центр «Третье поле битвы России» в Прохоровке также предлагает удобные гостиничные условия. Стоимость стандартного двухместного номера с 2 отдельными кроватями составляет 2000 рублей в сутки и включает завтрак.

Музей диорамы Курской битвы и Белгородского наступления

Белгородский государственный историко-художественный музей диорама «Курская битва. Белгородское направление »(в Белгороде) — главный военный музей Белгорода. Сердце музея и его главный экспонат — крупнейшая российская диорама — Огненная арка — гигантское художественное полотно, изображающее переломный момент на белгородско-харьковском направлении. Курской дугой, а именно танковое сражение у села Прохоровка 12 июля 1943 года.

Площадь картинного полотна диорамы составляет 1005 квадратных метров (длина 67 метров, высота 15 метров). Чтобы написать его, художникам понадобилось целых два года. Это работа художников-баталистов (под руководством народного артиста РСФСР Н.Я. Бут) единственной в стране студии военных художников, посвященной метрам. Греков проконсультировали ветераны, участвовавшие в боях.

Многие персонажи картины исторически достоверны и демонстрируют сходство с истинными участниками.Глядя на диораму со смотровой площадки, зрители как бы помещаются в центр битвы и непосредственно участвуют в ней. В двух залах музея, составляющих постоянную экспозицию «На выжженной земле», выставлено оружие, награды, личные вещи, документы, фотографии участников Курской битвы (5 июля — 23 августа 1943 г.). Всего в фондах музея более 14 тысяч уникальных предметов, посвященных военной истории края.

В кинотеатре демонстрируется документальный фильм с элементами художественного фильма, посвященного событиям Курской битвы, «На выжженной земле» (автор — Н.Ряполов). Экспозиция музея продолжается на открытой площадке, где выставлена военная техника победившей армии. В диорама обладает особой силой — она никого не оставляет равнодушным.

Воронеж

Воронеж (500 км к югу от Москвы) — это место, где Джон Тобин, студент Миддлбери и исследователь Фулбрайта, был арестован и заключен в тюрьму за хранение марихуаны и обвинен в шпионаже, что стало причиной международного инцидента.В Воронеже Петр Великий приказал построить военные корабли для блокады Азова. Корабль «Гото Предестинация» пришвартован на Адмиралтейской набережной, напоминая, что Воронеж — родина российского флота. Это копия первого линкора, построенного на верфях Воронежа под руководством Петра Великого. Музей на борту стоит посетить.

Расположенный на реке Воронеж, примерно в 10 милях от Дона, Воронеж — промышленный город с населением около 1 миллиона человек.Крупный железнодорожный узел и транспортный узел, где путешественники иногда застревают, в советские времена он был закрытым городом, а сегодня он находится в самом сердце Красного пояса, региона на юге России, который считается оплотом сочувствующих коммунистам. В Воронеже есть несколько военных заводов, многочисленные статуи Ленина и надписи на стенах с надписью «Уважай Россию или оставь ее» и «НАТО = акулы империализма».

Воронеж пережил 200 дней боев во Второй мировой войне и был разрушен на 90 процентов.В нем есть музей Второй мировой войны, музей изящных искусств, несколько церквей и музей, посвященный местным художникам. Воронеж расположен в районе черноземных сельскохозяйственных угодий. Здесь на фермах выращивают много картофеля. В Воронеже несколько театров: Молодежный театр, Драматический театр им. А. В. Кольцова, Театр кукол «Шут», Театр оперы и балета и, конечно же, знаменитый Камерный театр, Воронеж — литературный город. Это родина Алексея Кольцова, Ивана Никитина, Самуила Маршака, Ивана Бунина и Андрея Платонова.Сюда был сослан Осип Мандельштам. Улицы города украшены памятниками всем этим писателям.

Как добраться: Самолетом: Добраться до Воронежского аэропорта «Петр Великий» можно из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Перелет занимает 1-2 часа. Билеты из Москвы стоят от 3400 рублей, из Санкт-Петербурга — от 6000 рублей. Сайт аэропорта: voz.aero.

Поездом: : Из Москвы лучше всего добраться до Воронежа на высокоскоростном двухэтажном поезде.Отходит два раза в день с Казанского вокзала Москвы в 8:14 и 16:52, время в пути примерно шесть часов, стоимость билетов от 832 руб. Прибытие на вокзал Воронеж-1, который находится в пешей доступности от вокзала центр города. В расписании поездов есть много других вариантов, например, открытые спальные вагоны до Воронежа от 781 рубля за место и билет в 4-местном спальном вагоне от 1898 рублей. Из Санкт-Петербурга проездной на открытый спальный вагон стоит от 1313 рублей, на 4-местный спальный вагон — от 3500 рублей, а поездка занимает примерно сутки.

Автобусом: Из Москвы в Воронеж ходит регулярное автобусное сообщение. Средняя цена билета — 1000 рублей, автобусы отправляются почти каждый час. Автомобилем: Автомобилисты часто проезжают через Воронеж по пути к Черному морю. Путь от Москвы до Воронежа тянется около 530 километров по трассе М4 и занимает около 5,5 часов.

Пещерные церкви и монастырь Дивногорье и Костомарово